グループホームの防災

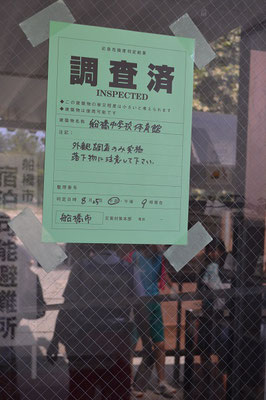

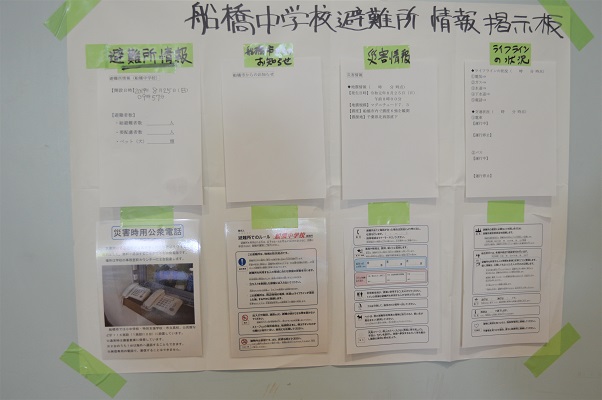

令和元年8月25日 九都県市避難所開設訓練要配慮訓練(船橋中学校)

令和元年8月25日船橋市で行われた九都県市避難所開設訓練要配慮訓練に参加して参りました。

朝から10時前から大勢健常者、障がい者の方々が避難所に入る順番を待っていました。

この日は朝から日差しが強く暑い朝でしたが、皆さん文句も言わずただじっと順番を待っていました。

ある方が「これが本番だったらこれだけ落ち着いていられないよね」、「パニックになるんじゃない」等口々に言っていらっしゃいました。

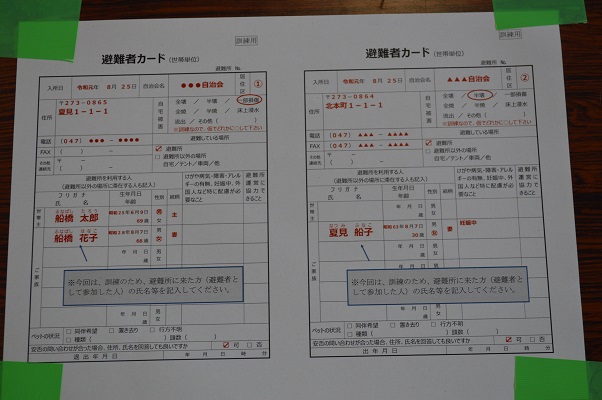

今回の避難所開設訓練は健常者(一般)と要援護者(高齢者・障がい者)を同時に受入れ、最初の受付にて簡単なトリアージを行い待機場所を分ける試みも行われました。

皆さん災害時に先ず頭に浮かぶのは要援護者の方々は福祉避難所へ行くのでは?と思われますが、福祉避難所は一般の避難所と同時には開設されません。その為一般の避難所に於いて一時避難します。各地の避難所の状況をみて

初めて福祉避難所を開設するか否かを決めます。

その為一般の避難所に於いては福祉避難所が開設されるまで福祉避難室を作る必要があります。

今回の船橋市の訓練は市の職員(危機管理課、障害福祉課)が参加されお互い協力しながら訓練を進行していました。

スタッフの方に伺うと危機管理課の職員が障害福祉課に異動したり、また逆のケースもあるそうです。そうすることによって今回の訓練のようにお互い協力体制がとれるそうです。

危機管理課の職員は障害福祉については殆ど素人です。また、障害福祉課の職員は災害については素人です。異動先でお互いが助け合う事によって連携が強化されます。

他の市町村もこのような人事を考えて頂きたいと思います。

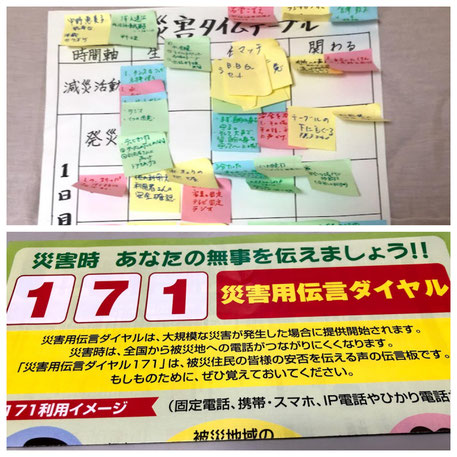

Ohana職員ワークショップ

Ohanaの職員会議はケース会議の他に世話人さんの防災教育も行っております。左側の写真は8月1日の職員会議で「地震発生から3分、3時間、3日間を考える」というテーマで3-3-3ワークショップを行いました。

令和6年1月1日16時10分能登半島で大きな地震が発生し、多くの犠牲者がでました。

令和6年2月9日の職員会議で再び「地震発生から3分、3時間、3日間を考える」3-3-3を職員全員で行いました。

ワークショップで使用する台紙と実際に2月9日に使用した資料をダウンロード出来るようにしましたので参考にされてください。

3-3-3ワークショップ資料はこちらからダウンロードできます

Ohana防災倉庫

Ohanaの防災倉庫には主にペットボトルの水を備蓄しております。また、ガソリンとガスの発電機を備えています。ガスの発電機はガソリンに比べて燃費わるですが、操作が簡単で世話人さんも大丈夫です。また、組立式リヤカー、トイレ用汚物入れ、カセットコンロ、テント、タープ、ワンタッチタープ、炭、バベキュコンロ、テーブル、備蓄用飲料水、備蓄食糧等が入っています。

発電機は電気照明(明るさ等の確保)の他に水の確保になくてはならない一品です。災害用のトイレも防災倉庫に備蓄しております。

食糧は主に缶詰めを外の倉庫に備蓄し、乾物類はホームの中で備蓄しております。

いざという時の発電機

井戸はいざと言う時に役に立ちます。

それは電気が止まれば当然水道も止まります。断水になるわけです。

その時に活躍するのが井戸水です。しかし、停電になれば井戸のポンプは止まってしまいます。そこで活躍するのが発電機です。

Ohanaでは定期的に発電機を使って井戸汲み上げ訓練を行っています。

井戸はOhanaから徒歩3分の所に自宅があり、我が家では井戸を持っているからです。

災害時水脈が変化する恐れがあるので飲料水としては適さないですが、生活用水としては十分使えます。

飲料水は市販のペットボトルを備蓄する必要があります。

政府は一人一日3リットルの飲料水を備蓄して欲しいと云う。 そこで登場するのがペットボトルの飲料水です。防災用長期5年間保存の水を販売していますが、値段が高くこれだけで殆どの方が尻込みしてしまいます。

スーパーで売っているこんな安い水でも2年は持ちます。5年保存用は2リットル300円位ですが、写真の水は2年ですが、2リットル57円です。

そうです、2年毎にローテーションを組んでゆけば良いわけでです。

2年経ったらお米を炊いたり、お料理に使用すれば無駄になりません。 しかし、問題は保存の方法です外に保存するわけにはいきません。

2リットルのペットボトル36本をどこに保存するかです。

Ohanaの定員は7名、そこに世話人さんが2名だと9名になります。単純計算で3リットルX8人=24リットルです。 写真の2リットルの6本セットですと、12リットルですから2セット必要になります。政府は最低でも3日分の備蓄を要求しています。1日24リットルですから72リットルの備蓄が必要です。

6本セットが6セット必要で保管場所は外の物置の中です。この写真のような保存が一番適します。通常は段ボールに貼っていますが、外の物置に段ボールを置くとゴキブリの生息場所になってしまいます。この方法での保管でしたら大丈夫です

トイレ対策について

災害時水の次に大切なのがトイレです。災害が発生すると殆どの場合電気、ガス、水道が止まります。電気は発電機、ガスはカセットコンロ、水は備蓄の水でしのげますが、トイレはどうしますか?

Ohanaでは2種類のトイレを購入しました。まずはポータブル型のトイレです。組立式になっているのでどこでも簡単に使用出来ます。 難点は周りに囲いが必要です。そんな時にはワンタンのトイレ用テントもあります。今使用しているトイレにひと工夫して使用する方法もあります。既存のトイレにネットをセットして袋をかぶせて使用する方法です。 使用し終わった汚物は凝固され消臭剤で消臭されます。 後でまとめて処分します。しかし、これらはいざという時直ぐに手元にありません。日頃からトイレに1~2セット用意しておくのも良いでしょう。Ohanaで現在保有しているのは200回分の法人向けの物ですが、家庭向けのセットも有りますので防災コーナーで確認してみてください。

また、キャンピングカーで使用するポータブルトイレも便利グッツの一つです。しかし、トイレが有ってもトイレットペーパーが無ければ大変です。トイレットペーパーの備蓄もお忘れずに!

備えあれば、憂なし!

トイレのワン、ツー、スリー

このポスターダウンロードできます。

ダウンロードして是非トイレに貼っておいてください。

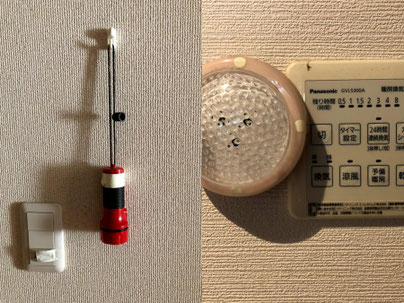

非常用照明

左のライトには蓄光テープが巻いてあります。右のライトは押すと点灯します。フレームの周りには同じく蓄光テープを貼っています。(蓄光テープとは光がテープにあたっている時に光をテープに溜め暗くなると発光します)

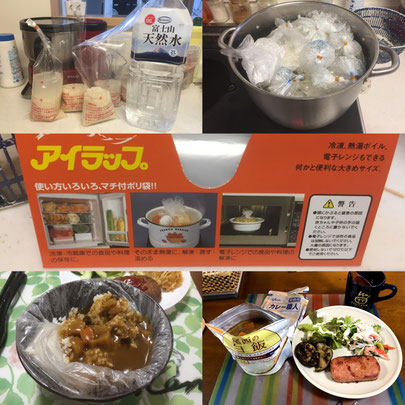

防災の日は「災害食の日」

Ohanaは毎年防災の日は「災害食の日」としています。災害時の食事を皆さんに慣れて頂くのが目的でその日を定めました。

最近では今年も「災害食の日」やるのですか?と聞かれるほど定着してきました。

その日が世話人さんの日に当たると我々が当番の日にシフトさせます。

賞味期限切れの災害食

定期的に災害食のチェックを保存リストと照らし合わせて行っています。なかには賞味期限切れまじかな物や既に賞味期限切れの物もあります。

Ohanaでは災害食の見直しを行い食品ロスを防ぐため特殊な災害食は購入しない方針にしました。

特にアルファ米は結構やっかいです。(メーカの方ごめんなさい)

Ohanaではアルファ米の在庫が切れ次第ご飯は全て炊飯袋を使用します。

炊飯袋とは上の写真に出ているお米を入れる袋の事です。

これが有れば特別なお米を持たなくても普段使用しているお米をそのまま使用でき、また米を研ぐ必要もないので非常に楽です。

また、缶詰めは賞味期限が長く特にさばの水煮缶は応用が利くので非常に便利です。今回大量に出たさばの水煮缶はサバカレーうどんに化けました。

皆さんには結構好評でした。

このように工夫次第でどんな食材も災害食になります。言い換えれば別段災害食と銘打って揃えなくても普段の食材を少し多めに購入しておけばいざという時非常に助かります。

グループホームの安全性について

グループホームは安全でなくてはならない

グループホームは第三者(利用者)を保護するため安全でなくてはなりません。

そこでまず火災に対しての対策です。

スプリンクラーの設置義務

平成27年4月1日より全ての施設に於いてスプリンクラーの設置がぎむづけられます。

但し、障害支援区分の認定調査項目のうち、障害支援区分4以上で「移乗」「移動」「危険の認識」「説明の理解」「多動・行動停止」「不安定な行動」の6項目いずれの項目も「全面的な支援が必要」「理解できない」「判断できない」等に該当しない者の数と障害支援区分3以下の者の数との合計が利用者の2割以上で有って、延べ面積が275㎡未満のものはのぞかれます。

Ohanaは現在の体制ですとスプリンクラーの設置の義務はありません。

自動火災報知設備/火災報知設備

この装置が自動火災報知設備と火災通報設備です。

これらの装置は大きな写真を御覧ください。 これらは平成27年4月1日より全ての施設において義務つけられます。

Ohanaは既にこれらの装置は装備されております。

防炎カーテン

グループホーム入居にあたり、利用者さんが用意するものにカーテンがあります。

このカーテンは全て防炎カーテンでなくてはなりません。Ohanaのカーテンは

全て防炎カーテンを使用しております。防炎カーテンは通常のカーテンと比べ

3~4割位高くなっております。

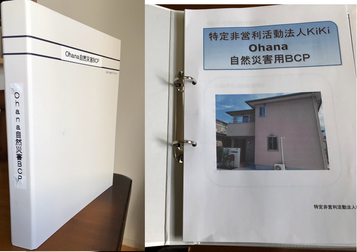

Ohana 自然災害用BCP

2024年度(令和6年度)よりグループホームでの作成が義務化

BCPとは(Business Continuity Plan) 「事業継続計画」です。

この計画を立てることにより、早い復興が期待できます。

厚労省から出されているひな形は複雑・難しい

厚労省が提供しているひな形(フォーム)は複雑で、なおかつ大規模施設むけに作成されているので小さなグループホームには即さない内容になって

います。

そこでOhanaでは独自のフォーム(厚労省のフォームを基本)として作成致しました。

厚労省のフォームには火災と噴火が抜けているのでOhanaのBCPには火災と噴火を

のせています。

OhanaオリジナルBCPのダウンロードはこちらから👉

特定非営利活動法人KiKi

〒270-1144

千葉県我孫子市東我孫子2-8-20 Ohana

TEL/FAX 04-7197-6321

E-mail: info@kiki-ohana.com

古物商 千葉県公安委員会認可

第441370000723号

#Ohana #特定非営利活動法人KiKi #グループホーム #障がい者グループホーム #体験宿泊 #グループホーム体験宿泊 #防災 #障害福祉課 #障害福祉支援課 #我孫子市 #千葉県 #避難所 #食事 #生前整理 #生前整理診断士 #エステートセール

#エステとセラー #生前整理の窓口 #生前整理普及協会 #ポジティブシンキング #プロバイド #堀川一真 #三浦靖広 #エステートセラー 千葉 #エステートセール #千葉 #KiKi #NPO #NPO法人KiKi #ヤフーオークション #ebay #BCP #kiki #KiKi

#地域との連携 #地域連携推進会議 #group_home_ohana